导读

镍基高温合金GH3230因其卓越的高温强度、抗氧化性和抗蠕变性能,被广泛应用于航空发动机热端部件。激光熔化沉积(Laser Melting Deposition, LMD)技术,作为一种高效的增材制造与表面改性先进制造技术,可实现GH3230合金涂层的高性能高可靠制备。然而,LMD成型过程中固有的快速加热和冷却特性,易导致涂层内部形成粗大的柱状晶、成分偏析以及孔隙、裂纹等缺陷,进而影响其服役性能。本研究聚焦于激光功率调控与二次重熔工艺对LMD制备的GH3230合金涂层组织演变规律及摩擦学性能的影响机制,旨在为高性能GH3230涂层的制备提供理论依据和工艺指导。

西南交通大学徐轶教授团队采用LMD技术在不同工艺条件下制备GH3230镍基高温合金沉积层,讨论了激光功率和激光重熔对沉积层显微组织结构和耐磨性能的影响。研究结果得到沉积层中不同位置显微组织形状不同并且显微组织主要包括平面晶、胞状晶、柱状晶和等轴晶。随着激光功率增加,沉积层中晶粒尺寸逐渐增大,气孔逐渐减少,显微硬度先增加后下降,表面粗糙度先减小后增大,摩擦系数与磨损量先增加后减少。激光重熔后沉积层表面粗糙度显著下降,摩擦系数与磨损量均得到显著增加,约为未重熔沉积层的2倍。本研究可为LMD成型GH3230镍基高温合金沉积层显微组织结构和摩擦学研究方面提供理论依据与技术支持。相关论文以题为“Effect of laser power and remelting on the microstructure and tribological properties of GH3230 superalloy coating fabricated by laser melting deposition”发表在《Journal of Manufacturing Processes》(中科院 1区,JCR 1区,影响因子:6.1)。该论文第一作者为陈子豪博士生,通讯作者为徐轶教授。

主要图表

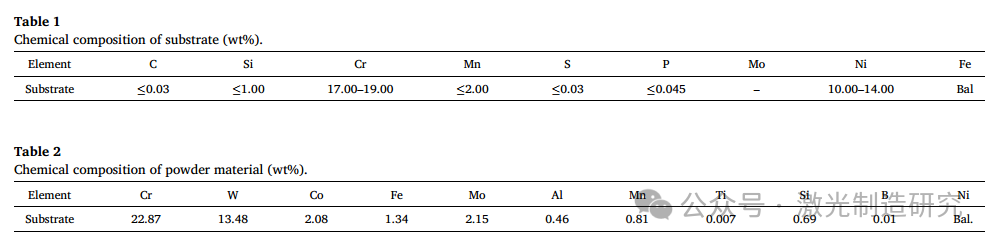

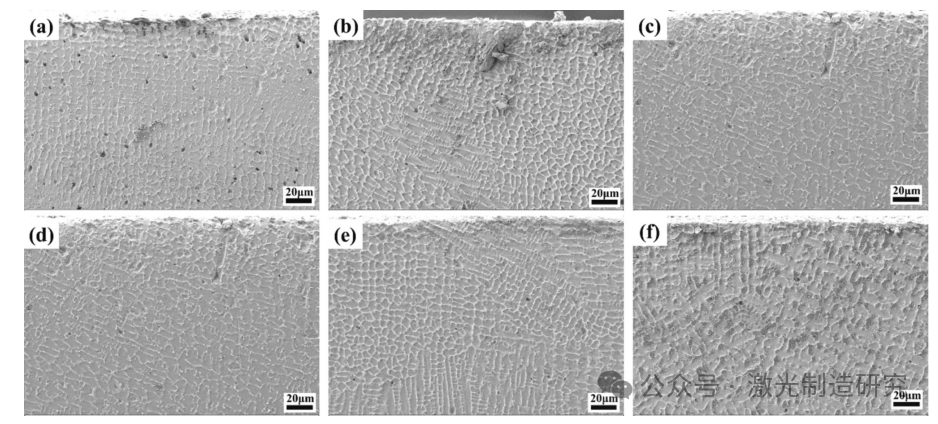

图1. 不同激光功率下沉积涂层底部的微观组织形貌:(a)W1;(b)W2;(c)W3;(d)W4;(e)W5;(f)W6。

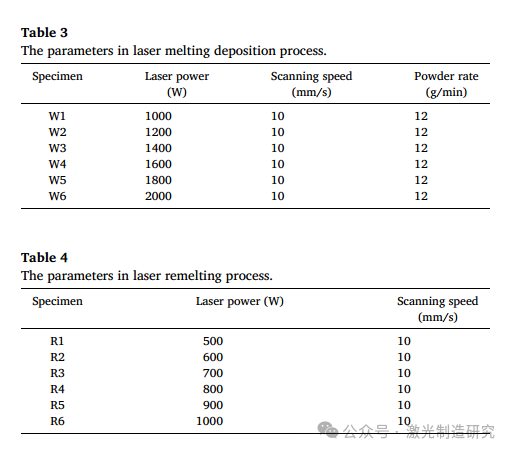

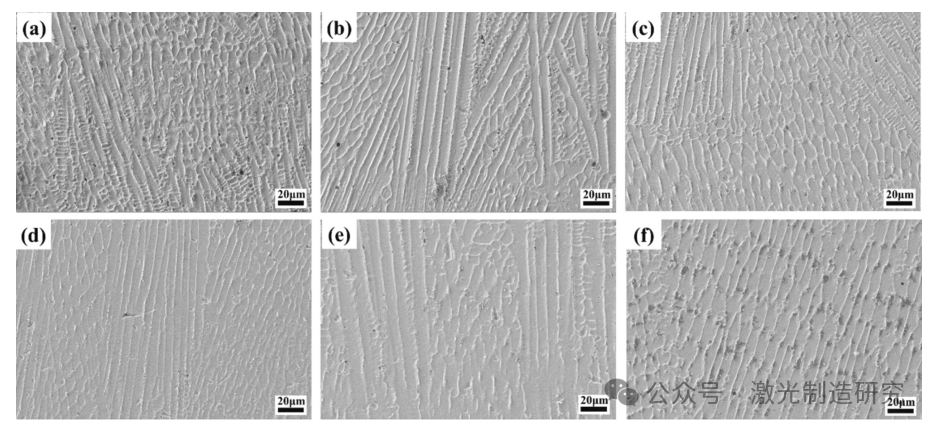

图2. 不同激光功率下沉积涂层底部位置的微观组织形貌:(a)W1;(b)W2;(c)W3;(d)W4;(e)W5;(f)W6。

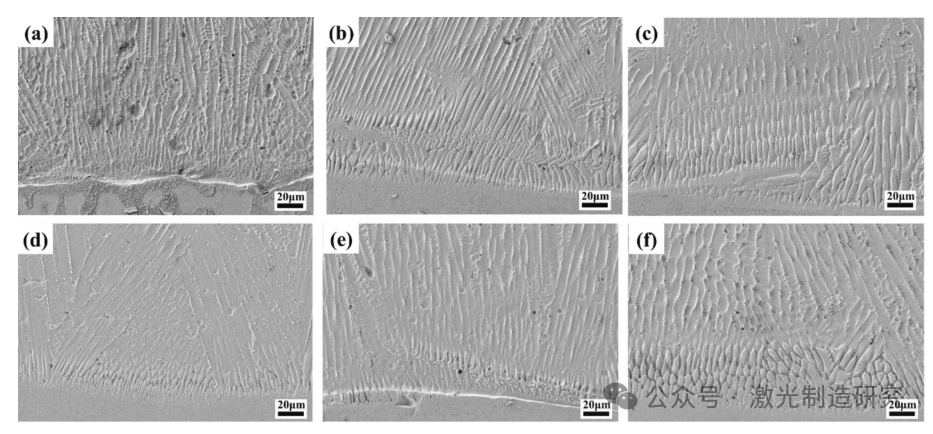

图3. 不同激光功率下沉积涂层底部位置的微观组织形貌:(a)W1;(b)W2;(c)W3;(d)W4;(e)W5;(f)W6。

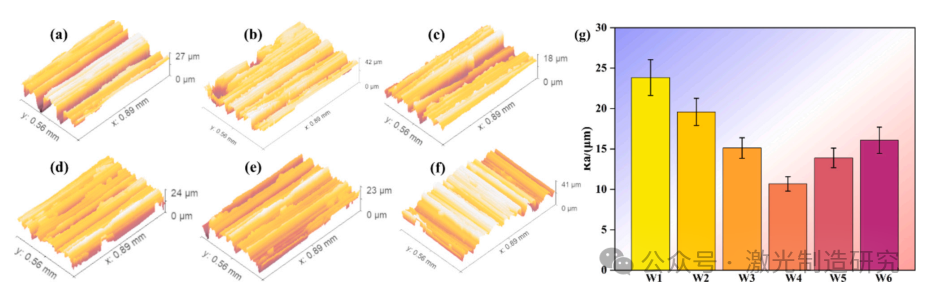

图4. 不同激光功率下沉积涂层表面的三维形貌及粗糙度柱分布:(a)三维形貌;(b)粗糙度柱分布。

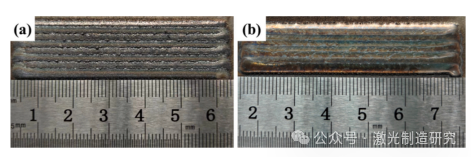

图5.激光重熔前后沉积涂层表面的宏观形貌。

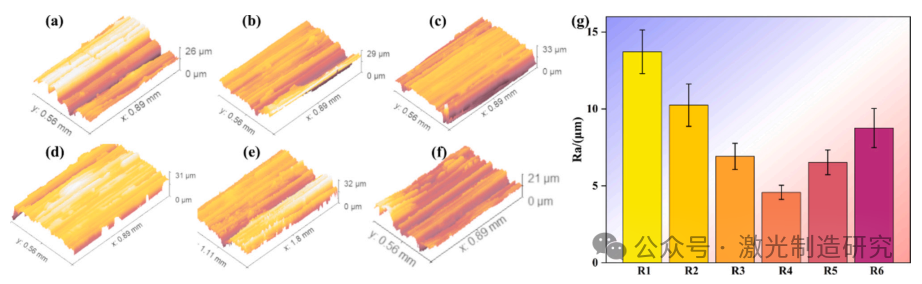

图6. 重熔后沉积涂层表面的三维形貌和粗糙度柱分布:(a)三维形貌;(b)粗糙度柱分布。

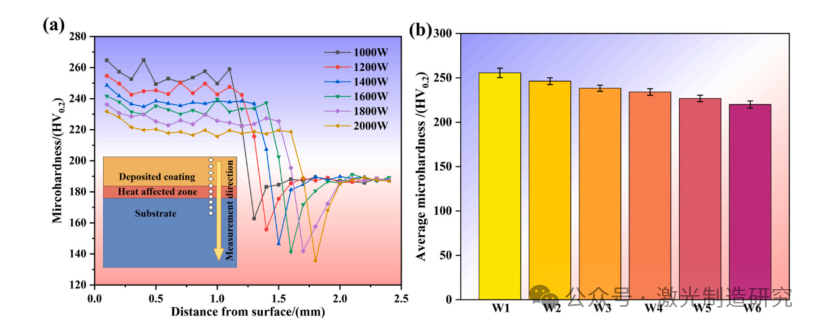

图7. 不同激光功率下形成的涂层的横截面显微硬度分布图和平均显微硬度直方图:(a)横截面显微硬度分布;(b)平均显微硬度直方图。

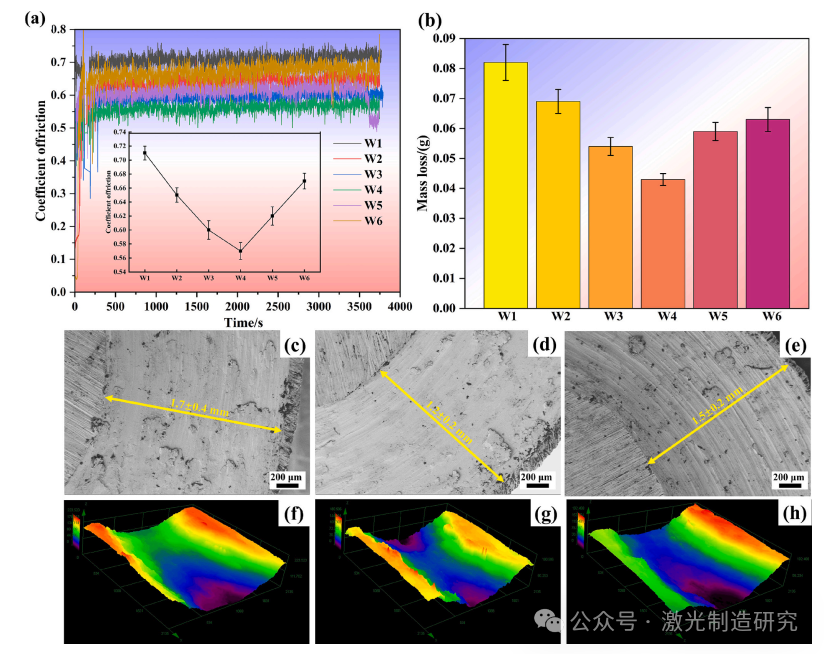

图8. 不同激光功率下形成的摩擦系数曲线、磨损质量损失分布图、磨痕SEM形貌及沉积涂层磨痕三维形貌:(a)摩擦系数曲线;(b)磨损质量损失分布图;(c)-(e)磨痕SEM形貌;(f)-(h)磨痕三维形貌(分别为W2、W4和W6)。

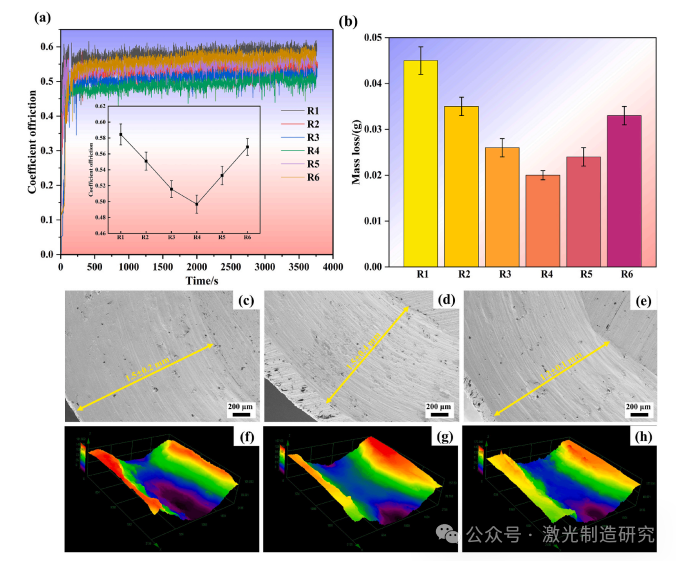

图9. 激光重熔后形成的摩擦系数曲线、磨损质量损失分布图、磨痕SEM形貌及沉积涂层磨痕三维形貌:(a)摩擦系数曲线;(b)磨损质量损失分布图;(c)-(e)磨痕SEM形貌;(f)-(h)磨痕三维形貌(分别为R2、R4和R6)。

主要结论

本研究采用LMD技术制备了GH3230镍基高温合金沉积涂层,研究了激光功率和重熔对涂层组织、显微硬度、表面粗糙度和耐磨性的影响,得到以下结论:(1)不同激光功率下LMD沉积GH3230高温合金沉积涂层的上、中、下部组织不同,上部区域为平面晶,含有少量胞状晶,中部区域为柱状晶和少量树枝状晶,下部区域为柱状晶和等轴晶。(2)低激光功率下,沉积层中含有较多的孔隙,表面粗糙度较大。随着激光功率的增加,热输入增加,沉积层中的孔隙减少,从而表面粗糙度先降低后增加,晶粒尺寸逐渐增大,显微硬度先升后降,呈波动分布,沉积层的显微硬度约为母材的1.2~1.4倍,主要是由于晶粒尺寸的影响。 沉积层的摩擦系数和磨损量也呈先升后降的趋势,这主要受沉积层的组织和表面粗糙度的影响。(3)激光重熔后,沉积涂层表面未熔粉末颗粒数量明显减少,表面呈现金属光泽,耐磨性提高,表面粗糙度明显降低,激光重熔涂层的平均表面粗糙度、摩擦系数和磨损量约为未熔涂层的一半。

论文信息

Effect of laser lower and remelting on the microstructure and tribological properties of GH3230 superalloy coating fabricated by laser melting deposition

https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2024.10.071